|

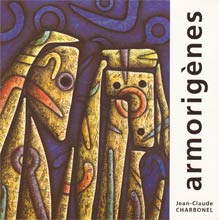

Reich der Erkenntnis Zu Jean-Claude Charbonels Werk

»Die Kälte der gläsernen Trugbilder verdunkelt nicht das nächtliche Aufsteigen der Begierde.«

Diesen zauberliedhaften Satz, dessen Bündigkeit ein wenig an die der »cadavres exquis« erinnert, hat Jean-Claude Charbonel seinerzeit – das war 1965 – zum »Aushängeschild«, zum Kommentar eines seiner Gemälde gemacht. Er scheint mir aber (gerade so transparent wie nötig) heute noch besonders gut zu seiner malerischen Ausdrucksweise insgesamt zu passen, die seit nun zwanzig Jahren die seinige ist: Ob der Satz ihn in seinem Leben begleitet oder ob er seinen Weg erhellt, weiß man nie so genau, weil wir es hier mit einem »modernen« Werk zu tun haben, das ebenso aus Vorahnungen wie aus Erinnerungen besteht.

In diesen zwanzig Jahren hat Charbonels schöpferische Arbeit unausgesetzt ihr Verwurzeltsein in einem bestimmten Denk- und Handlungsraum dokumentiert, dessen Quelle und Brennpunkt der Surrealismus und dessen wichtigstes Erhellungsinstrument das ist, was man gemeinhin als »Automatismus« bezeichnet. Dies aber nicht, ohne sich gewisse formale Ausflüge zu leisten, bei denen die fälschlicherweise als Gegensätze bezeichneten Begriffe »Figuration« und »Abstraktion« in ihrer ganzen Tiefe mal einander gegenübergestellt oder miteinander konfrontiert, mal, um besser die schwache Stelle in ihrem Panzer aufzuzeigen, voneinander getrennt, meistens aber unentwirrbar miteinander verschlungen wurden. Das waren Um- und Seitenwege, die Charbonel zuweilen veranlaßt haben, das vertraute Medium der Leinwandmalerei vorübergehend beiseite zu lassen und Tabernakel zu bauen, in denen der einfache Gebrauchsgegenstand eine ihm gemäße Schwelle zur Verwandlung findet.

…Quelle und Brennpunkt. Diese beiden Begriffe, die ich da gerade verwendet habe, nicht ohne selbst der Suggestion eines gewissen Automatismus zu erliegen, diese beiden einfachen Worte, die aber, sind sie doch gleichsam Vorposten des Reichs der Erkenntnis, beträchtlich mit mythischem Gehalt befrachtet sind, lassen einen sofort an die beiden ursprünglichen Arten der Magie, die des Wassers und die des Feuers, denken, welche die ersten Übergangsriten, die des Übergangs vom Natur- zum Kulturstadium, bestimmten. Wo lassen sich zugleich Quelle und Brennpunkt finden, wenn nicht im Wald? Und wenn es einen Charbonel vertrauten und für die Verzauberungen, die er uns bietet, günstigen Raum gibt, dann ist es wiederum der Wald. Und wenn es etwas gibt, das ihm entschieden am Herzen liegt, dann sicher die Frage, wie er zu der einst von André Breton gepriesenen »ursprünglichen Hand« zurückzufinden vermag. Und das nicht durch irgendein künstliches Sich-Identifizieren mit dem Höhlenmenschen oder gar mit dem Ureinwohner des Vandiemenslands1 und noch weniger durch irgendein emsiges Nachschöpfen sogenannter »naiver« Werke, dessen man nicht bedarf, um voll und ganz die glühend luzide Unbefangenheit und Offenheit wiederzufinden, die allein echte Entdeckungen ermöglicht. Um diese beiden Momente des Mentalen wieder kurzzuschließen, dasjenige, in welchem der Mensch zur Erkenntnis gelangt, und dasjenige, in dem er, sich des endlos langen zurückgelegten Weges völlig bewußt, plötzlich beginnt, an der Realität dieses Weges und an seiner eigenen Realität zu zweifeln, genügt es dem überzeugten Materialisten Charbonel, auf den Zauber der Materie selbst zu achten: Die »gläsernen Trugbilder« (mit anderen Worten die Spiegel und im weiteren Sinne die »Trugbilder auf Leinwand«, die Gemälde ja sind) werden hier von der Flamme »der Begierde« erhitzt, deren »nächtliches Aufsteigen« durch das Unbewußte hindurch auch mit der »Nacht der Zeiten«, der grauen Vorzeit, verschmilzt, die uns vom sogenannten primitiven Menschen trennt. Mittels der automatischen Geste (oder einer Reihe von Gesten), die diese Magie auslöst, lassen die Spiegel – die Gemälde – in den extremen Verformungen, zu denen die Laune dieses Feuers sie zwingt, Spiegelbilder hervortreten, die bedeutungsträchtiger sind als die trügerische »Ähnlichkeit«, die man früher, als die Nacht der Zeiten ein oder zwei Jahrhunderte jünger war, in ihnen suchte.

Es hieße jedoch, die Bedeutung dieser wirkenden Magie erheblich zu mindern, wenn man sie auf die bloße Gestualität reduzieren würde, die nur ein Aspekt, oft der oberflächlichste, des surrealistischen Automatismus ist, auch wenn diese reine Gestualität in den 1950er und 1960er Jahren einen aufsehenerregenden Durchbruch und einige spektakuläre Erfolge zu verzeichnen hatte (wobei sie sich übrigens – es ist nicht falsch, daran zu erinnern – außerhalb des Surrealismus entwickelt hat, aus dem heraus sie hauptsächlich entstanden war, während die andere Quelle oder der andere Brennpunkt, denen sie entstammt, in den lyrisch-abstrakten Experimenten eines Kandinsky oder eines Hartung bestand). Sie ist auch kein nicht minder einseitiges Vorliebnehmen mit den Zufällen der ihrem mechanischen Fließen überlassenen Malmaterie, dem sich nach Pollock und Riopelle so manche Nachahmer ohne suchenden Geist hingegeben haben. Nein, bei Charbonel beruhen die schöpferischen Mechanismen auf dem, was ich in bezug auf ihn schon einmal als Automatismus mit mehreren »Geschwindigkeiten« bezeichnet habe, ein Automatismus, der mal gestisch, mal mechanisch ist und der sich vor allem der »Grattage« und der Techniken des »Übersprühens« oder Sprayens bedient, wobei der Maler die gleichen ganz gewöhnlichen Gebrauchsgegenstände, die er beim Zusammensetzen seiner Skulpturen benutzt, ihrem Hunger nach Aura oder Gloriole überläßt, Gegenstände wie Zangen, Haken, Schüreisen, Zahnräder, allerlei Maschinenteile, denen ihre relative Schlichtheit, ihr im Vergleich zur technischen Zivilisation noch »handwerklicher« Charakter gemeinsam sind. (Man wird sich hier beiläufig daran erinnern, daß dieser ganz und gar humoristische Kult des kleinen gewerblichen Gegenstands und seine Verwendung zu irrationalen Zwecken zusammen mit dem Automatismus zu den Konstanten des Surrealismus zählen, seit es diesen gibt.)

Das alles besagt, daß sich Charbonel im Bildraum ein und desselben Gemäldes abwechselnd dem Elan der reinen Geste überlassen oder durch aufeinanderfolgende Übersprühungen und Grattagen die verschiedenen virtuell vorhandenen »Phantome« einer Reihe von Gegenständen »befragen« kann. Diese Aufeinanderfolge, diese mehr oder weniger schnellen, mehr oder weniger unterschiedlichen sukzessiven Wellen haben kein anderes Gesetz als die ebenfalls sukzessiven Signale des auf der Suche nach seiner tiefen Realität entstehenden Bildes. Was diese Phantome und die Landschaft angeht, die sie umgibt, so charakterisieren sie sich ferner durch ihre Zugehörigkeit zur pflanzlichen Welt, und die Abdrücke oder Abformungen von Blattwerk, vor allem von Farnkraut, neben denen von Maschinenteilen sind dazu da, diese Nähe zum Wald zu unterstreichen. Damit sind wir wieder beim Wald – aber vielleicht ist es jetzt an der Zeit zu versuchen, diesen Wald vom Mythischen her zu lokalisieren.

Es geht hier nicht darum, dem um sich greifenden »Zurück zur Scholle« zu frönen, das seit zehn oder fünfzehn Jahren in Mode ist. Aber wenn ich sage, daß Charbonels Automatismus – Gesten, Decalcomanien, Übersprühungs- und Spraytechniken – keinen anderen Sinn hat als das Heraufbeschwören von Geschöpfen aus tiefster Vorzeit, deren Hervortreten auf diese Weise ohne unnützes ästhetisches Hemmnis beschleunigt wird, so dürfte es von Interesse sein, sich zu fragen, woher diese Geschöpfe kommen, welche Gegenden sie bevölkern und auf welche Brücken sich besagte Phantome zubewegen. Ebenso wie beim Ansehen dieser beschriebenen Steine, die Charbonels Gemälde sind (»Das langsame Unterpfand der Steine«, »Stumme Schrift«), kann der Geist versucht sein, das, was Rune, von dem, was Ruine ist, unterscheiden zu wollen – auch wenn man ahnt, daß diese Gebilde beides zugleich sind.

Kurz gesagt, ich vermag nicht einen Augenblick daran zu zweifeln, daß Charbonels andere Wurzel – das Land Argoat2, in dem er sich niedergelassen hat – für den Verlauf seines künstlerischen Abenteuers von einiger Bedeutung ist, zum Beispiel aufgrund dieser beweglichen Schatten, die in ihm umherspuken und die mich an den Titel eines schönen Gedichts von Yves Elléouët3, dem Verfasser des außergewöhnlichen Livre des rois de Bretagne (Buch der Könige der Bretagne), erinnern: »Unser Schatten schaut uns an und empfängt uns freudig«.

Aber Vorsicht: in dieser Geographie hoch zwei, an der uns so viel liegt und die weder Grenzen noch Fahnen braucht (siehe, schon 1929, »Die Welt zur Zeit der Surrealisten«), ist die Osterinsel nie sehr weit von der Insel Trinidad entfernt! Sie vermag ihr sogar näher zu sein als ihre Zwillingsinsel Tobago – und deshalb muß die Welt der Kelten, in der diese Saat des Imaginären aufgeht und die auch diejenige Gracqs und Elléouëts ist, ganz und gar als eine schwimmende Insel begriffen werden – schwimmend hier von einem Gestade Europas und sogar anderer Kontiente zum anderen. Deswegen mißfällt es mir keineswegs, daß Affinitäten erkennbar – oder sollte ich sagen: aktiv wirksam – sind zwischen bestimmten Werken Charbonels und manchen Gemälden der »romantischen« Periode des »Wallonen« Jacques Lacomblez4 aus den 60er Jahren. Denn wir sind, was das betrifft, alle Papuas des hohen Nordens, und es geht in diesem Erkundungsgebiet nicht um eine Nähe zur »Scholle«, die etwas so Abgekapseltes ist, daß es eher einem Tierbau ähnelt, sondern vielmehr um Muttererde, um geistigen Humus, dessen Fruchtbarkeit zugleich von seiner natürlichen Spontaneität und seiner kulturellen Vielschichtigkeit abhängt.

Was diese Wesen, die Bewohner dieses nomadischen Territoriums, angeht, so legen sich ihre Umrisse weiterhin über das Bett der Sturzbäche des kambrischen Waldes und drücken ihre Spur in dessen Moose, aber dieser Wald wiederum hat Ähnlichkeit mit dem »Dschungel« Wifredo Lams5 (der seinerseits nur unter anderem Karibe war) – und Charbonel hat sich auf Martinique, wo er einige Zeit gelebt hat, von dieser Nähe überzeugen können. Sagen wir also, daß diese Wesen mit ihrer bernsteinartigen Prägung die Vorderseite von Stelen und Megalithen schmücken, die allen Zivilisationen, an denen sich unsere Imagination herausgebildet hat, gemeinsam sind, vom archaischen Peru bis zu einem gälischen Kymrien6, dessen Konturen verschwimmen wie die des Nordlichts: Sicher ist das Stonehenge und Carnac, aber auch Palenque, Bonampuk oder Chichen-Itzá. Da sind also diese Stätten oder vielmehr ihre gemeinsame Entsprechung im kollektiven Gedächtnis, atavistische Erinnerungen, die der Schmelztiegel der zukünftigen Mythen sind. Aber da ist auch das Licht, in das Charbonels Kunst sie kleidet und das aus einer Palette von Grüntönen besteht, die von Jade über die Flechte am Morgen und den Leuchtkäfer in Galauniform bis zum fossilen Harz reichen – ein Chlorophyllicht, in das man sich ein wenig eingetaucht fühlt. (Im tiefen Wald bleibt selbst bei schönem Wetter stets genug alter Regen zurück, damit man sich ein wenig im Meer versunken fühlt.) Drum darf man sich nicht wundern, wenn die von Charbonel erfundenen und wahrgenommenen Wesen immer einen Taucheranzug zu tragen scheinen.

Taucheranzüge, Panzer, Rüstungen, die selber, wie wir oben gesehen haben, vom Blattwerk wie zugleich von einem ganz primitiven Handwerkszeug, wie es sich in der Tasche jedes Heimwerkers findet, in die Schlagschatten und -lichter geschnitten sind. Aber Charbonel begnügt sich nicht damit, den Phantomen dieser unscheinbaren Gegenstände des täglichen Gebrauchs die Aufgabe zuzuweisen, die Moränen und die Säulenhallen von »Perlenstädten« und andere Korallenorte ins Weite zu projizieren. Er benutzt sie auch ganz direkt für Assemblagen, die natürlich demselben Geist entspringen, formal aber auf einer anderen zeitgenössischen Linie liegen, nicht weit entfernt zum Beispiel von den Assemblagen einer Louise Nevelson. (Sie sind meistens schwarz übermalt.) Dennoch sind sie keine bloßen Anhäufungen von Holzleisten und unterschiedlichsten anderen Dingen, und ihre Gestaltungsweise folgt den gleichen Prinzipien analogischer und mythischer Verknüpfung wie seine Gemälde – ein Vorgehen, das er übrigens prompt durch eine sehr präzise Titelgebung unterstreicht, zum Beispiel mit »Portrait d’une jeune fille dont l’animal totémique est le brochet« (Porträt eines Mädchens, dessen Totemtier der Hecht ist). Es sind Porträts, deren Ähnlichkeit eine indirekte, »verschobene« ist und die bezeichnenderweise ebenso geöffnet wie geschlossen betrachtet werden können, denn sie sind auch kleine Schränke. Einer der neuesten, aus dem Jahre 1980, der »Portrait réfléchi d’un jeune homme seul« (Durchdachtes Porträt eines allein lebenden jungen Mannes) betitelt ist, zeigt in seinem mittleren Teil einen Schuhspanner, der auf eine bestimmte Weise bearbeitet ist, in der ich, zur berechtigten Zufriedenheit seines Urhebers, sogleich Marcel Duchamp erkannt habe. Ich kann mir gut vorstellen, daß Duchamp Gefallen daran gefunden hätte, derart mittels eines seiner »Ready-mades«, die anzusehen er uns gelehrt hat, »erkannt« zu werden.

Das ist, so könnte man sagen, die »Gegenwarts«-Komponente, die in keiner Weise der »Sagen- und Mythen«-Komponente entgegengestellt werden kann, mit der sie jetzt und in Zukunft mehr und mehr eins zu werden strebt. Wir werden hier, ob zwei- oder dreidimensional, mit einigen unserer unbekannten »Doubles« konfrontiert. Phantome? Falls ja, dann nicht solche, die sich in nichts auflösen oder die Flucht ergreifen, wenn wir uns ihnen nähern, sondern im Gegenteil Wesenheiten, die Gestalt annehmen, uns mittels einer Art totemistischer Brüderlichkeit erkennen und ihren Gruß entbieten. Sie sind unsere hinterm Fels verborgenen Ahnen. Édouard Jaguer April 1980 Übers. Heribert Becker

1 alter Name Tasmaniens (Anm. d. Übers.) |