|

|

Jacques Lacomblez – Leben und Werk |

|

Der Maler, Zeichner und Lyriker Jacques Lacomblez, geboren 1934 im Brüsseler Stadtteil Ixelles, ist einer der wichtigsten – heute vielleicht der wichtigste – Vertreter des Surrealismus in Belgien, obwohl er nie der Brüsseler Surrealistengruppe um René Magritte und Paul Nougé angehört hat, wobei er jedoch mit manchen von deren Mitgliedern ebenso freundschaftlich verbunden war wie mit einigen Vertretern der zweiten belgischen Surrealistengruppe in der südbelgischen Provinz Hainaut (Hennegau).  In memoriam, 1951 Öl auf Leinwand 36 × 44 cm Lacomblez, der in Brüssel lebt und arbeitet, begeisterte sich schon als Jugendlicher für die deutsche Romantik – darin tat er es zahlreichen anderen Surrealisten gleich – , für die Musik Richard Wagners und Gustav Mahlers, für den Symbolismus, für Baudelaire, Rimbaud und – vor allem – für Mallarmé, sehr früh bereits auch für den Surrealismus, später für die „Häresie“ der Katharer und bestimmte Aspekte der orientalischen Spiritualität, gleichzeitig aber auch für Karl Marx – 1950 schloss er sich den Jeunesses communistes in Belgien an – und für Sigmund Freud: ein „atheistischer Mystiker“, wie man ihn genannt hat. Erste surrealistisch inspirierte Bilder malte der Autodidakt bereits mit 15 Jahren, wobei ihn besonders die Malerei Giorgio de Chiricos beeinflusste. Schon als 17-Jähriger stellte er diese Arbeiten erstmals aus. Dann jedoch kehrte er sich von der Darstellung des äußeren Modells ab und wendete sich einer romantischen Form der Ungegenständlichkeit zu, in der Einflüsse Paul Klees und Max Ernsts erkennbar sind. Um diese Zeit bildete er zusammen mit dem belgischen Maler Jacques Zimmermann (*1929) und der belgischen Zeichnerin (später auch Malerin) Marie Carlier (1920–1986) eine Art loses Kollektiv, das eine lyrische, der Erkundung „innerer Landschaften“ dienende, jedenfalls weitgehend ungegenständliche Malerei praktizierte. Zugleich fing Lacomblez an, Gedichte zu schreiben, die sich ganz zu Beginn an Jacques Préverts Texten orientierten, die er später jedoch vernichtete. Die Lektüre Henri Michaux‘, Maurice Maeterlincks, Saint-Pol Roux‘, André Bretons und Benjamin Pérets lenkte seine Lyrik in eine andere Richtung, wobei das automatische Schreiben große Bedeutung gewann. . La Femme perdue, 1951 Collage 23 × 19,5 cm 1953 machte Lacomblez die Bekanntschaft René Magrittes, verkehrte aber vor allem mit dessen surrealistischen Freunden Paul Colinet, Marcel Lecomte, E.L.T. Mesens, Paul Nougé – ohne sich, wie gesagt, ihrer Gruppe anzuschließen – sowie mit dem Hennegauer Surrealisten Marcel Havrenne. Umso aktiver beteiligte er sich bald danach an einem anderen Kollektivunternehmen: 1956 lernte er Édouard Jaguer kennen, den Gründer und Organisator der von Paris aus tätigen internationalen Phases-Bewegung, die eine gleichnamige Zeitschrift herausgab. Phases, an allem interessiert, was bildnerisch und literarisch weltweit an Neuem hervortrat, und deshalb von manchen als eklektisch kritisiert, stand dem Surrealismus nahe und arbeitete um 1960 auch für eine Weile eng mit der Pariser Surrealistengruppe zusammen. Lacomblez schloss sich 1957 dieser Bewegung an und bildete zusammen mit Zimmermann und Carlier die belgische Sektion von Phases. 1958 schließlich gründete er eine eigene, Phases eng verbundene Zeitschrift, Edda, von der zwischen Sommer 1958 und Oktober 1964 fünf Nummern erschienen und „von der man sagen kann“, so Jaguer später, „dass sie damals die einzige Publikation in Belgien ist, in der sich der Surrealismus in seiner ganzen Vielfalt im Präsens ausdrückt“. Zum Erscheinen des ersten Heftes der Zeitschrift fand in Brüssel die erste Phases-Ausstellung in Belgien statt.  Umschlag der Zeitschrift Edda, Nr. 2, M�rz 1959 In den Heften von Edda, die, ähnlich wie Phases und in Inhalt und Aufmachung an diese erinnernd, eine internationale Plattform für die Vielfalt der neuesten Experimente in Poesie und bildender Kunst sein wollte – auch über den Surrealismus im engeren Sinne hinaus – , finden sich neben Beiträgen des „Kerns“ Lacomblez-Zimmermann-Carlier, zu denen noch der belgische Lyriker Georges Gronier stieß, zahlreiche Texte und Bilder von Mitgliedern der Pariser Surrealistengruppe (Benayoun, Cabanel, Dax, Duprey, Hérold, Lebel, José Pierre, Schuster, Tarnaud, Toyen, auch Breton), von Phases angehörenden oder nahe stehenden Künstlern und Autoren (Jaguer, van Breedam, Giguère, Novák, Reuterswärd, Vielfaure etc.), von einigen Brüsseler und Hennegauer Surrealisten (Broodthaers, Lecomte, Mesens, Havrenne etc., aber weder Magritte noch Nougé noch Scutenaire), von surrealistischen oder surrealismusnahen Lateinamerikanern wie Gironella, Lam, Langlois und Llinás, verschiedenen Dänen (Steen Colding, Wilhelm Freddie, Hans Meyer-Petersen), mehreren Deutschen (Kalinowski, Klapheck, Hölzer, Oelze, Wols und vor allem Karl Otto Götz) sowie Autoren und Malern wie Cortázar, Granell und d’Orgeix. 1963 sah sich Lacomblez seitens der jungen Vertreter der allmählich hervortretenden dritten belgischen Surrealistengeneration um Tom Gutt heftigen Angriffen ausgesetzt; man bezeichnete Edda wegen ihrer äußerlichen und inhaltlichen Ähnlichkeit mit Phases als „die überflüssigste Zeitschrift der Welt“. Derartige Streitigkeiten sowie Finanzierungsprobleme führten im Jahr darauf zur Einstellung der Zeitschrift.  Märchenerzählungen III, 1953 Öl auf Leinwand 22 × 27 cm Von 1958 an arbeitete Lacomblez bei der Organisation verschiedener Aktivitäten eng mit Jaguer zusammen und beteiligte sich in den folgenden Jahren und Jahrzehnten an zahlreichen Phases-Ausstellungen in Europa und in Latein- und Nordamerika. Ebenfalls 1958 machte der junge Maler-Dichter in Paris die Bekanntschaft André Bretons, den er tief bewunderte und mit dem er bis zu dessen Tod 1966 in regelmäßiger Verbindung blieb. Eine ganze Reihe von Gemälden Lacomblez‘, besonders solche der letzten fünfzehn Jahre, spielen auf Breton an oder zitieren im Titel Worte oder Sätze von ihm: „La Forêt interdite ou les fées au vert. André Breton “ (1998), „Point du jour, à A.B.“ (1998), „En marge de Poisson soluble“ (1999, eine Serie von aquarellierten Zeichnungen), „Mais où sont les neiges de demain? André Breton“ (2000), „…du luxe et du feu des grandes profondeurs. André Breton“ (2001) u.a. 2001 wurden diese Arbeiten in einer Einzelausstellung in Brüssel gezeigt. Breton war von Lacomblez‘ lyrischer Malerei beeindruckt und nahm ihn ein paar Jahre später mit einer Abbildung in seinen berühmten Sammelband Le Surréalisme et la peinture auf. Breton war es auch – neben Marcel Lecomte – , der ihn Ende der 1950er Jahre dazu bewog, ein Jahr im Land der Katharer zu verbringen, vor allem in Montségur, dem letzten Refugium dieser „Ketzer“ vor ihrer brutalen Vernichtung durch den Papst und den französischen König im Jahre 1244. Hier, im Südwesten Frankreichs, freundete sich Lacomblez mit dem Dichter Jean Thiercelin, dem Maler Christian d’Orgeix und dem surrealistischen Zeichner Adrien Dax an. Durch zahlreiche Besuche in Paris und seine Tätigkeit als Herausgeber von Edda knüpfte Lacomblez viele weitere freundschaftliche Kontakte zu Surrealisten aus aller Welt wie Georges Henein, Wifredo Lam, Robert Benayoun, Jean-Pierre Duprey und Gérard Legrand. Ferner freundete er sich mit dem deutschen Maler Karl Otto Götz an, den er übrigens heute noch für einen der signifikantesten Maler seiner Zeit zwischen Surrealismus und lyrischer Abstraktion hält.  Rheinlied, 1957 Öl auf Leinwand 65 × 92 cm Alle diese Namen tauchen als Beiträger in Edda auf. Natürlich beteiligte er sich an den verschiedenen Ausstellungen und Publikationen, die dank der Zusammenarbeit von Pariser Surrealistengruppe und Phases damals zustande kamen. So nahm er Ende der 1950er, Anfang der 1960er Jahre an zwei wichtigen Internationalen Ausstellungen des Surrealismus teil: 1959 an der Mostra internazionale del surrealismo in der Galleria Schwarz in Mailand und 1961 an der von Breton und Marcel Duchamp organisierten Schau Surrealist Intrusion in the Enchanters’ Domain in New York. 1960 – und gelegentlich auch noch später – zählte Lacomblez zu den Unterzeichnern mehrerer Flugblätter der Pariser Surrealistengruppe. Inzwischen hatte er auch die Bekanntschaft der surrealistischen bzw. surrealismusnahen belgischen Dichter und Maler Achille Chavée, Jacques Matton und Urbain Herregodts gemacht, die ebenfalls in seiner Zeitschrift Edda publizierten. 1962 kam Lacomblez‘ erster Gedichtband, L’Aquamanile du vent, heraus, dem im Jahr darauf Un pays pour la haine des mots folgte. Wichtig für ihn war die Freundschaft mit dem surrealistischen Lyriker Claude Tarnaud, die 1963 begann. Mit ihm und Jean Thiercelin teilte Lacomblez eine große Begeisterung für den Jazz. Zum engsten Bekanntenkreis des Trios gehörte ferner der argentinische Schriftsteller Julio Cortázar, den Lacomblez 1964 auf der großen Einzelausstellung kennen lernte, die ihm das Palais des Beaux-Arts in Brüssel ausrichtete. Seine Werke stellte er damals vor allem in Paris, in Rom, in Dänemark, aber auch in Deutschland aus.

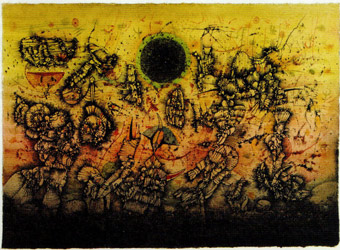

Frontispiz-Zeichnung Ein oder zwei Jahre nach dem Ende von Edda zog sich Lacomblez von jeder Gruppenaktivität zurück, ohne sich deswegen von seinen surrealistischen Überzeugungen loszusagen. 1974 gründete er einen eigenen kleinen Verlag, L’Empreinte et la Nuit, in dem u.a. einige seiner nächsten Gedichtbände erschienen: Grande ligne, Filigranes (beide 1974), L’Agonie l’heure et le vent mêlés, Le Balcon sur le fleuve (beide 1975), Corps cité (1981) und Cité de mémoires (1984). Nachdem er 1979 den surrealismusnahen polnischen Künstler Antoni Zydroń kennen gelernt hatte, fand durch dessen Vermittlung im Jahr darauf in Poznań, Warschau und anderen polnischen Städten die erste Retrospektive von Lacomblez‘ malerischem Werk statt. Drei Jahre danach präsentierte unter dem Titel Jacques Lacomblez. 30 ans d’activité auch das Musée d’Ixelles in Brüssel eine solche Rückschau. In den zweieinhalb Jahrzehnten danach beteiligte sich Lacomblez weiterhin an den Ausstellungen der Phases-Bewegung: in Le Havre, Mons, Hannover, Saratoga Springs/USA, in Montreal/Kanada usw. 1989 bzw. 1989–90 war er in der von Arturo Schwarz organisierten großen Rückschau I surrealisti / Die Surrealisten in Mailand und Frankfurt am Main vertreten. Eine weitere Retrospektive, Jacques Lacomblez. De 1950 à 2004, war 2004 in Brüssel zu sehen, der im Herbst 2009 im bretonischen Saint-Brieuc die Einzelschau Jacques Lacomblez. Tableaux et œuvres sur papier folgte. Zwischenzeitlich waren seine Arbeiten in der umfassenden Ausstellung Le Surréalisme en Belgique 1924 – 2000 vertreten, die 2007 in Mons stattfand. Seine jüngsten Einzelausstellungen waren u.a. in Paris und Brüssel zu sehen, und eine weitere (Doppel-)Retrospektive gab es 2012 in Nismes und Villers-les-Deux-Églises/Belgien. Zwischen 1992 und 2011 sind, ebenfalls in Brüssel und Paris, einige weitere Gedichtbände Lacomblez‘ erschienen, u.a. Pour une phrase voilée (1996), Le Voyageur immobile (2001), Extréme du temps (2007),La Nuit défenestrée (2009), D’ailleurs le désir (2010), Presque rien und Un temps de courte paille (beide 2011). Hinzu kommen Le Peu quotidien (2001), ein Bändchen mit poetischen Notaten, und Pages de mégarde (2008), eine Sammlung von Reflexionen. Erwähnung verdient schließlich der 54 Minuten lange Dokumentationsfilm Jacques Lacomblez, marxiste et surréaliste (Frankreich 2011) von Ludovic Tac.  Umschlag des Katalogs J. L. Tableaux et œuvres sur papier. Saint-Brieuc 2009, mit dem Gemälde Les Leurres Merlin (2008) Öl auf Leinwand 55 × 46 cm Über Jacques Lacomblez‘ Werk, dem bildnerischen und mehr noch über dem lyrischen, könnte ein viel zitierter Grundsatz von Novalis stehen: „Nach Innen geht der geheimnisvolle Weg. In uns oder nirgends ist die Ewigkeit mit ihren Welten, die Vergangenheit und die Zukunft“, ein Postulat, das der Belgier zum Prinzip seiner künstlerischen Tätigkeit gemacht hat. Auch ihm erschließt sich das ganze Wirkliche – und eben das meint der Begriff „Surrealismus“ – im Abstieg in die Tiefen des eigenen Selbst, ins Unbewusste, in die Nacht, in der schon für den Verfasser der Hymnen an die Nacht alles Gegensätzliche aufgehoben, alles Getrennte eins wird. Das Ergebnis dieser Orientierung ist bei Lacomblez eine im hohen Maße spirituelle Kunst, deren Spiritualität freilich einen ausgesprochen sinnlichen Ausdruck findet. Es ging und geht ihm darum, wie er sagt, „die Grenzen des modernen Wunderbaren hinauszuschieben und unendliche Freiheit zu verkünden“. Das unternimmt er als Maler mit durchweg recht kleinen Formaten (z.B. 65 x 54 cm), wobei die Werke auf Reproduktionen stets deutlich „monumentaler“ wirken. Eine Bildgröße wie 120 x 94 cm („Symphonie pour G. Mahler“ [1971]) ist da schon eine Besonderheit. Die weitaus meisten Gemälde des Belgiers bieten dem Betrachter eine Bildwelt, in der das Narrative ebenso wenig eine Rolle spielt wie die Illusion räumlicher Tiefe. Vielmehr handelt es sich, aus nächtlichem Dunkel auftauchend, um reliefartig strukturierte, oft sehr kleinteilige Kompositionen, von denen viele an steinerne Wände erinnern, in die wie Graffiti glyphen- oder runenartige Zeichen geritzt sind, andere an schrundige Fels- und Kristallformationen, auf denen in grauer Vorzeit wandernde Gletscher ihre Schleif- und Kratzspuren oder fossile Abdrücke hinterlassen haben, wieder andere an biomorphe Gebilde, und nicht selten beschwört der Maler außer mit Gestein und Eis die Urzeit der Erdgeschichte anhand von Lebewesen, die lange vor dem Auftauchen des Menschen existierten und dessen Dasein äußerst ephemer erscheinen lassen: Würmer, Quallen, Schalentiere mit ihren Panzern, Scheren und Fühlern, einfache Einzeller oder gar bloß bakterienartige Organismen. Das alles ist, zuweilen konterkariert durch geometrisch-ornamentale Einsprengsel, überwiegend in matten, gebrochenen Farben gemalt und wird von einem fahlen Dämmerlicht erhellt, das den Bildern einen magisch-numinosen oder gar sakralen Anstrich verleiht (sakral nicht im religiösen Sinne, denn, wie erwähnt, steht Lacomblez wie alle Surrealisten den orthodoxen Religionen entschieden ablehnend gegenüber). „Das Mineralische ist wichtig bei dem, was ich mache“, erklärt Lacomblez. Es steht bei ihm bald für das Ewige und Unzerstörbare, bald für Erstarrung und Unfruchtbarkeit. Oft verkörpert das Steinig-Harte auch das Männliche, das Erdig-Weiche das Weibliche. Eindeutig ist das alles nie, denn vieles bei diesem Maler ist gewollt doppel- oder mehrdeutig, so wie es der Eigenart der aus dem Unbewussten aufsteigenden Bilder entspricht.  Kindertotenlieder, 1969 Öl auf Leinwand 81 × 65 cm Ein nicht unwesentliches Element von Lacomblez‘ Malerei ist die Musik. Als großer Liebhaber klassischer und zeitgenössischer Tonkunst hat der Belgier viele seiner Gemälde Komponisten wie Mahler, Sibelius, Xenakis, Feldman, Nono und Ferneyhough sowie Größen des Jazz wie Thelonious Monk und Ornette Coleman gewidmet: „En saga – Pour Jean Sibelius“ (1960), „Kindertotenlieder“ (1969), „Symphonie pour G. Mahler“ (1971), „Feldman, dans l’air“ (1992), um nur einige zu nennen. Darüber hinaus aber ist die Musik in vielen seiner Bilder ein gestalterisches Prinzip – es handelt sich, überspitzt ausgedrückt, um gemalte Musik oder eine Art Fusion von Musik und Malerei, so wie sie schon Baudelaire vorschwebte: „…was wirklich verwunderlich wäre“, schrieb dieser in L’Art romantique, „ist, dass der Ton nicht die Farbe anregen kann, dass die Farben nicht die Vorstellung einer Melodie vermitteln können und dass Ton und Farbe ungeeignet sind, Vorstellungen zum Ausdruck zu bringen.“ Wie hat sich Lacomblez‘ Malerei entwickelt, welche Phasen lassen sich in ihr unterscheiden, und wie sind diese Arbeiten möglicherweise zu verstehen? Anfang der 1950er Jahre, wie erwähnt, imaginierte der 17-Jährige, noch ganz Epigone de Chiricos, menschenleere Landschaften oder Plätze wie in „Liberté de création“ (1951). Aber bereits im gleichen Jahr 1951 kam es zu einem radikalen Wandel mit nun vollkommen ungegenständlichen Kompositionen, die freilich nur wenig mit seinen späteren Arbeiten gemein haben. Mitte der 1950er Jahre näherte sich der Maler mit Gemälden wie „Le Songe de Novalis“ (1955) der für ihn charakteristischen, unverwechselbaren Bildsprache.  Le Songe de Novalis, 1955 Öl auf Leinwand 65 × 54 cm Das Werk zeigt eine in Blautönen gehaltene Landschaft unter einem tiefblauen Himmel, in dem ein ebenfalls in blauen Tönen gemaltes ovales Gestirn schwebt. Dargestellt wird hier – wiederum überwiegend in Blau – das Innere dieser Landschaft, eines Tafelberges, das dicht angefüllt ist mit allerlei stilisierten pflanzlichen und mineralischen Formen, zwischen denen Höhlen und Spalten klaffen. Fortan geht es in Lacomblez‘ Kompositionen immer wieder um solche Ansichten des Erdinneren – um Innenwelten überhaupt. Dies ganz im Sinne von Novalis, der als Bergbauexperte mit der Erkundung der Tiefen der Erde befasst war, diese berufliche Tätigkeit aber im übertragenen Sinne als Eindringen in geistige und seelische Tiefenschichten verstand. In „La Connaissance du Graal“ (1955–56) erhebt sich vor einem schwarz-blauen, zum Teil bestirnten Himmel das Innere einer stark abstrahierten, hieratisch dastehenden Gestalt: eines Druiden, einer keltischen Gottheit? Jedenfalls geht es um die Legende vom Heiligen Graal, die keltischen Ursprungs ist. Das wundertätige Gefäß in Form einer Schale, eines Kelchs oder eines Steins, bewacht vom Graalskönig und den Graalsrittern der Artussage, symbolisierte bei den Kelten die lebenspendenden weiblichen Kräfte und Energien und stand für die Einheit und Harmonie von Mensch und Natur, von äußerer und innerer Welt: für ein Goldenes Zeitalter. Dies alles, so heißt es, sei mit dem Untergang des von den Römern vernichteten Keltentums und dem damit verbundenen Sieg des Patriarchats verloren gegangen. Die Suche nach dem Graal, angeblich initiiert von dem Zauberer Merlin, einem Gefährten des Königs Artus, ist also die spirituelle Suche nach der verlorenen Ganzheit des Seins – oder, im Verständnis der Alchemisten, für die Graalsgefäß und Stein der Weisen identisch waren, die Suche nach Erleuchtung und Vollkommenheit. Übrigens sollen zeitweise die Katharer den Graal besessen haben. Und er spielt eine Rolle in Richard Wagners Opern Parsifal und Lohengrin; womöglich sind das die Quellen, durch die Lacomblez mit diesem uralten Mythos in Berührung kam. Rätselhaft wie die genannte Gestalt sind die anderen Konfigurationen auf dem Gemälde: über durchlöcherter brauner Erde zwei isolierte, wie Inseln in der Bildfläche schwebende Gebilde, die jeder raschen Deutung trotzen. Aus den Jahren 1956–57 stammen Bilder („Märchenerzählungen I“ und „Rheinlied“ lauten zwei Titel in deutscher Sprache), die bereits die für Lacomblez charakteristischen gesteinsartigen oder biomorphen Formen und Strukturen enthalten, wobei „Rheinlied“ wieder so etwas wie eine von oben gesehene Insel inmitten des romantischen Flusses zeigt.  La Question, 1958 Öl auf Leinwand 93 × 67 cm Von 1958 an begegnen wir aus dunklen Hintergründen hervortretenden weichen Gebilden, die verwitterten Totempfählen und versunkenen Gottheiten archaischer Kulturen ähneln oder fragmentierte weibliche Körper evozieren, aufscheinend in einem eigentümlichen, gleichsam unterirdischen Licht („La Question“ [1958], „Petit dieu écrasé“, „3e leçon des ténèbres“ [beide 1959]). In den folgenden Jahren werden Lacomblez‘ Bilder – für eine Zeit lang zumindest – heller, und erstmals taucht die Strukturierung der Bildfläche in waagerechte Streifen oder Schichten auf, die sich später auf zahlreichen Gemälden des Belgiers findet. Archaisch, aber auch ein wenig ironisch wirkt „Le Mégalomane sédentaire“ (1964), ein zweiteiliges Gebilde, offenbar Kopf und Oberkörper einer stark stilisierten, ganz in kleinteilige Strukturen aufgelösten menschlichen Figur. (Ist mit diesem „sesshaften Größenwahnsinnigen“ der heutige Zivilisationsmensch gemeint?) Die „Kindertotenlieder“ (1969) – der deutsche Titel verweist auf den gleichnamigen Liederzyklus (1901–04) Gustav Mahlers – erscheinen wie ein unter schwarzer Sonne im Nichts schwebendes Totendenkmal aus undefinierbaren mineralischen Formen, in die, eine Art Grab flankierend, zwei angedeutete Totenköpfe eingefügt sind – ein trotz des im Hintergrund aufleuchtenden Regenbogens sehr melancholisches Bild.  La Dialectique de la Nature, 1978 Öl auf Leinwand 73 × 92 cm Von etwa 1971 an gewinnen – und dies immer wieder einmal bis in die 1980er Jahre hinein – geometrisch-ornamentale Einschübe, die hin und wieder schon vorher auftauchten, mehr und mehr Raum („Le Gardien des noms“ [1971]) oder füllen sogar die gesamte Leinwand („La Dialectique de la Nature“ [1978], „Things ain’t what they use to be“ [1983]) – „kalte“ Abstraktion, die in dieser starken Präsenz aber eine Episode in Lacomblez‘ Werk bleibt. Ende der 1980er Jahre begegnen uns, stets mehr oder weniger streng stilisiert, pflanzliche, also auf Wachstum und Leben deutende Gebilde („Scivias“ [1987], ein Gemälde, dessen Titel auf das gleichnamige Buch der deutschen Mystikerin Hildegard von Bingen verweist, „Le Jardin aux fées“ [1989]), aber die Atmosphäre der Bilder wird wieder deutlich dunkler, steigen wir doch nun mehr und mehr unter die Erde hinab, in höhlenartige Räume, die ein bizarres Universum aus Felsformationen und Kristallen präsentieren, in dem Feen und andere mythische Wesen beheimatet sind und worin die Zeit stillsteht oder sich vollendet („Tempus erectum“ [1991]). Es ist wie ein Eindringen in den Schoß der „Mutter Erde“, deren Inneres in immer neuen Querschnitten dargeboten wird. Es scheint, als betätige sich Lacomblez als Höhlenforscher, etwa in der Werkserie „Spéléologies“ (1988), worin ineinander verschränkte Strukturen in einem erdig-braunen Untergrund versunkene Welten beschwören. Diese durch einen Schnitt durch die Erdschichten sichtbar werdende Unterwelt ist ein Reich des Todes, aber zugleich auch ein Raum des Lebens, denn aus ihm keimt immer wieder Neues auf und drängt in Form von Pflanzen in die oberirdische Welt empor. Zuweilen erscheinen die unterirdischen Räume aber auch als bloße Ansammlung versunkener Dinge ohne Verbindung zur Welt oben, etwa in „Kalevala“ (1992), einem Bild, das ein komplexes, kleinteiliges Universum aus vielgestaltigen fossilen Ablagerungen zeigt, auch von rätselhaften Spuren und abstrakten Zeichen bedecktes Gestein: unsere heutige Welt lange nach ihrem Untergang? Ähnliches gilt für „Calcinations“ (1993) mit seiner Vielzahl offenbar verkohlter Dinge, darunter solche, die an Mumien und in Tücher gehüllte Leichname erinnern – eine längst abgestorbene Welt, eine Welt des Todes, die sich aber vielleicht irgendwann einmal in Humus für neu aufkeimendes Leben verwandeln wird. Explizit auf Tod und Verfall spielt eine in Mischtechnik auf Papier gemalte Arbeit wie das zu einer Serie gehörende „Livre des morts X – Livre des tombeaux I“ (1995) an,  Jardins improbables – Jardin dit du Maître de Flémalle, 1997 ein Bild, das vier übereinander angeordnete, auf mit Runen beschriebene Papyrusstreifen gebettete offene Sarkophage mit stark abstrahierten Inhalten zeigt. Lacomblez ließ sich hier stilistisch sehr direkt von der Formensprache alter Kulturen – Ägypten? – oder „primitiver“ Völker inspirieren. Das gilt auch für manche kurz danach entstandene Bilder, die sich aber, vielleicht eben durch die Berührung mit den als seelenverwandt empfundenen Primitiven, lebenszugewandter und in helleren Farben präsentieren wie „Jardins improbables – Jardin dit du Maître de Flémalle“ (1997), eine Komposition, die die lebenspendende Kraft des Wassers beschwört. (Was das Bild mit dem Meister von Flémalle – wahrscheinlich der Maler Robert Campin (1378–1444), ein Vorläufer der flämischen Renaissancemalerei – verbindet, erschließt sich kaum.) Dann beginnt in Lacomblez‘ malerischem Werk die lange, sporadisch bis heute andauernde Phase der „Schichtenbilder“, die uns wieder hinab in eine unterirdische Welt führen, die nun häufig in mehrere Sedimentschichten unterteilt ist, über denen bisweilen, klein und stark stilisiert, eine oberirdische Landschaft aufscheint. Zwei der ersten Bilder dieser Werkphase sind wiederum André Breton gewidmet: „Point du jour, à A.B.“ und „La Forêt interdite ou Les Fées au vert, à A.B.“ (beide 1998).  La Forêt interdite ou Les Fées au vert, à A.B., 1998 Öl auf Leinwand 65 × 54 cm (Das letztgenannte Bild wurde auch unter dem Titel „La Forêt protégée…“ ausgestellt.) „Point du jour“ ist eine abstrahierte Landschaft bei Tagesanbruch (wie der Titel verrät); im unteren Drittel in blassbraunen Tönen gepflügte Felder aus der Vogelperspektive, darüber eine zerklüftete, dunkelblaue Schicht aus mit Kerben und Schrammen bedecktem Gestein, das an einer Stelle, durch einen schmalen Streifen stilisierter Wellen hindurch, in einen hellblauen, an eine zerkratzte Eisfläche erinnernden Himmel ragt, an dem wie eine Eisblume ein riesiges Gestirn prangt. Über den Ackerfurchen – wohl ein Zeichen der Fruchtbarkeit, worauf auch das in sie eingefügte Zeichen eines weiblichen Genitals hindeutet – gehen gerade zwei Sonnen auf. Wird die Wärme, die von unten, aus dem Schoß der mütterlich-fruchtbaren Erde, kommt, stark genug sein, die Gesteinsbarriere zu durchdringen und den vereisten Himmel zum Schmelzen zu bringen? Olivgrün ist die unterirdische Welt in „La Forêt interdite…“, eine Welt, die neben allerlei Versunkenem drei annähernd quadratische Kammern enthält, in denen, goldgelb hervorschimmernd, vergrabene Schätze zu schlummern scheinen – oder larvenartige Organismen, die der Entfaltung in der „Oberwelt“ harren. Das schmale bräunliche Band über ihnen ist durchlässiger als die Gesteinsschicht in „Le Point du jour“; in ihr finden sich bereits zwei den goldgelben Gebilden ähnliche Formen und darüber die Andeutung einer aufgehenden – oder untergehenden? – Sonne. Den olivgrünen Himmel bedeckt, in Lacomblez’scher Stilisierung, dichtes Gewölk. Laut Titel ist das Ganze also ein verbotener – oder geschützter – Wald, in dem Feen hausen, in der keltischen Mythologie mit höheren Kräften begabte weibliche Elementargeister, die u.a. in Wäldern und Felsgrotten wie denen leben, die sich bei Lacomblez in großer Zahl finden. Ein ganz ähnliches Bild, das ebenfalls die Märchenwelt der Feen evoziert, hat der Belgier 2008 gemalt: „Automne en Brocéliande“. Es zeigt zwei unterschiedlich strukturierte Erdschichten in Brauntönen, darüber einen olivgrünen Himmel mit einer fast schwarzen Sonne, von der man nicht weiß, ob sie auf- oder untergeht. Vergleichsweise üppiger Pflanzenwuchs stößt aus der breiten mittleren Erdschicht, in der manches – die gefurchten Äcker, das runde Gebilde mit seinen grünen Pflanzen (ein verheißungsvolles, aber noch im Zustand der Virtualität schlummerndes Pendant zur schwarzen Sonne oben) – auf bevorstehendes Wachstum hindeutet. Die undurchdringliche, diesmal braune Gesteinsschicht ist hier auf den Grund des Bildes abgesunken und steht dem Wachstum nicht im Wege. Ist dies ein „optimistisches“, von üppigem Leben kündendes Gemälde? Dagegen spricht sein Titel, „Herbst in Brocéliande“. Andererseits dürfte ein Wort wie Brocéliande für Lacomblez positiv konnotiert sein. Es ist der alte Name eines sagenumwobenen Waldes in der Bretagne, der einst Schauplatz einer Reihe von Erzählungen aus dem keltischen Sagenkreis um König Artus war. Der Überlieferung nach begegnete der Zauberer Merlin in diesem Wald, in dem er als Einsiedler lebte, der Fee Viviane, und beide verliebten sich ineinander. Um Merlin an sich zu binden, entlockte die Fee ihm alle seine Zaubergeheimnisse und schloss ihn in einen magischen Kreis ein, aus dem er sich mühelos hätte befreien können, doch aus Liebe fügte er sich in seine Gefangenschaft.  Automne en Brocéliande, 2008 Öl auf Leinwand 54 × 65 cm In den letzten Jahren hat sich Lacomblez, wie vor ihm schon André Breton und andere Surrealisten, verstärkt mit dem Weltbild und der Mythologie der Kelten, insbesondere mit den Sagen des Artuskreises, beschäftigt. Für Breton und sicher auch für Lacomblez gibt es viele Berührungspunkte zwischen dem Wirklichkeitsverständnis der Kelten und dem des Surrealismus, etwa was die Einheit von sichtbarer und unsichtbarer, realer und imaginärer Welt betrifft, die große Bedeutung des Weiblichen innerhalb dieser undualistisch als Ganzes, als „Surrealität“ gesehenen Welt. Breton spricht vom „gräko-lateinischen Joch“ – gemeint ist die ganze abendländisch-christliche Kultur –, das das Keltentum gewaltsam verdrängt habe, und betont, die Surrealisten gedächten, den keltischen Geist in Ehren zu halten, „und tun dies in definitiver Ablehnung der vom römischen Aggressor unternommenen, seit zweitausend Jahren andauernden und von uns verabscheuten »Okkupation« des Bodens, auf dem wir wandeln“. Die Zeit sei gekommen, fügt er hinzu, „mit dieser Okkupation – der schlimmsten von allen, weil sie ein Verbrechen wider den Geist ist – Schluss zu machen“. War es früher wohl eher Wagner, der Lacomblez zu Bildern wie „La Connaissance du Graal“ und dem Zyklus „Tristan et Yseult“ (1960–62) anregte, brachte ihn nun Jean-Claude Charbonel, seit langem in der Bretagne lebender und mit der Vorstellungswelt der Kelten vertrauter Malerfreund Lacomblez‘, auf diese Inspirationsquelle, die es dem Belgier gestattete, in eine weitere, von Spiritualität geprägte fremde Kultur einzudringen. Charbonel, Organisator der Lacomblez-Ausstellung im Herbst 2009 im bretonischen Saint-Brieuc, spricht von einer Filiation in Lacomblez‘ Werk, „die genau diesen Initiationsweg erhellt, der ihn zum Aufdecken seiner tiefgehenden Affinitäten zur matière de Bretagne geführt hat“.  Troubles en Colchide, 2001 Öl auf Leinwand 81 × 65 cm Unter den vielen weiteren Gemälden der „Erdschichten“-Phase in Lacomblez‘ Werk seien hier nur noch zwei genannt: „Troubles en Colchide“ (2001) erinnert deutlich an „Point du jour…“ Die untere Schicht, in warmem Goldbraun gemaltes Ackerland, über das so etwas wie eine weibliche Naturgottheit herrscht, ist offenbar der Leben und Fruchtbarkeit spendende mütterliche Bezirk der Erde, von Blutgefäßen durchzogen und wieder mit einem angedeuteten weiblichen Genital geschmückt, während oberhalb von ihm, rings um eine schwarze Sonne und von Gesteinsbarrieren akzentuiert, eisige Erstarrung herrscht. Aber das Eis scheint unter der Einwirkung der warmen unteren Schicht, die hier deutlich größer und leuchtender ist als in „Point du jour…“, zu schmelzen und sich an einigen Stellen bereits in Wasser zu verwandeln: Das Tote ist im Begriff, Lebendiges zu werden. Warum im Titel des Bildes auf die zwischen dem Kaukasus und der Ostküste des Schwarzen Meers gelegene antike Landschaft Kolchis angespielt wird, erschließt sich dem Betrachter nur schwer. In der Argonautensage war Kolchis die Heimat der Medea und das Ziel Jasons und der Argonauten, die sich des Goldenen Vlieses zu bemächtigen suchten, vielleicht einer Art Pendant zum Heiligen Graal der Kelten, das zudem den Goldreichtum von Kolchis symbolisierte. Medea besaß magische Fähigkeiten, etwa die Gabe, Lebewesen zu verjüngen. Zudem galt den Griechen Kolchis als die Heimat der Amazonen, eines matriarchalisch organisierten Volkes. Darf man daraus schließen, dass auch in diesem Bild wieder dem „Ewig-Weiblichen“ gehuldigt wird?  …du luxe et du feu des grandes profondeurs – André Breton, 2001 Öl auf Leinwand 65 × 54 cm Etwa zwei Jahre danach malte Lacomblez die Serie der „Heures pour Agnès Sorel“, also ein Stundenbuch, wobei er auf die Heures d’Étienne Chevalier des französischen Buch- und Tafelmalers Jehan Fouquet (um 1420–1478/1481) anspielt, der als einer der bedeutendsten Künstler an der Schwelle von der Spätgotik zur Frührenaissance gilt. Eines von Fouquets Modellen war Agnès Sorel, die die Mätresse König Karls VII. war, eine überaus intelligente Dame, die damals zudem als die schönste Frau der Welt angesehen wurde. Eine andere Heroin dieser Epoche des Hundertjährigen Krieges war bekanntlich Jeanne d’Arc. Sieht Lacomblez in Frauen wie diesen eine Art Gegengewicht des Weiblichen zur lebensverachtenden Destruktivität einer von Männlichkeit und Patriarchat geprägten Zeit? Agnès führte am französischen Hof die Mode der unbedeckten weiblichen Brust ein und wurde mit dieser Blöße von Fouquet gemalt. Auf seinem Bild „Heures pour Agnès Sorel III – Hommage à Jehan Fouquet“ zitiert Lacomblez dieses Detail. Er präsentiert uns eine Landschaft mit drei Erdschichten, von denen die weiche mittlere, eingeschlossen von harten Fels- und Kristallformationen, tatsächlich eine Art Huldigung an das Weibliche ist, was durch ein symbolhaftes weibliches Geschlechtsteil unterstrichen wird, das weiter oben als Inneres eines Berges ein zweites Mal auftaucht. Die Meereslandschaft oberhalb des Erdschnitts wird dominiert von einem großen, hellen Gestirn, das erneut die angedeutete Form einer offenen Vagina hat und wahrscheinlich als Mondgöttin zu verstehen ist.  Heures pour Agnès Sorel IV – Le voyage de Jehan Fouquet, 2003 Öl auf Leinwand 65 × 50 cm Andere „Erdschichtenbilder“ Lacomblez‘ und auch solche, die diese Struktur nicht aufweisen, lassen auf eine optimistisch-hoffnungsvolle Einschätzung der Welt schließen, etwa das in hellen Tönen gemalte „Par les pays transparents“ (2005), eine fruchtbar wirkende, von einem Fluss durchzogene, fast bukolische Landschaft aus der Vogelperspektive mit verschiedenen schwierig zu deutenden „Inkrustationen“, ferner die tiefblaue Unterwasserlandschaft in „Ultra-lieu“ (2007), worin eine teilweise von einem lebendigen Organismus verdeckte schwarze Sonne und – wie es scheint – der Mond sich die Herrschaft streitig machen, dann auch „Les Leurres Merlin“ (2008) mit seinen erdig-fruchtbaren Strukturen, über denen ein rätselhaftes Konstrukt mit glühend rotem „Kopf“ und flügelartigen Ausformungen in einen nächtlichen Himmel ragt: eine Chimäre, eine Gottheit, der Zauberer Merlin selbst? (Der Titel des Bildes ist doppeldeutig: le leurre bedeutet Köder oder Lockvogel, aber auch Trugbild.) Das Ganze wirkt mit seinem symmetrischen Aufbau wie ein Altar oder Denkmal, jedenfalls ist es eine Huldigung an Weiblichkeit und Fruchtbarkeit, unterstrichen durch die liegende Mondsichel, die ein Symbol weiblicher Gottheiten, zum Beispiel der altgriechischen Göttinnen Selene und Artemis, ist – beide stehen für Wachstum, Fruchtbarkeit und den Schutz der Frauen. Der Kreis im Zentrum des Gemäldes ist traditionellerweise ein Symbol für Ganzheit und Harmonie, Einheit und Vollkommenheit. In „L’Épreuve du gué“ (2008) wachsen aus einer mineralisch blauen Gesteins- oder Eisschicht organisch-pflanzliche Gebilde – links wieder ein stilisiertes weibliches Genital, rechts vielleicht das männliche Gegenstück dazu – in einen tiefschwarzen Himmel empor. „Die Prüfung der Furt“ lautet der Titel des kleinen Gemäldes auf Deutsch. Es handelt sich also offenbar um den Übergang vom Mineralischen ins Pflanzliche, vom Erstarrten ins Lebendige.  La Saison noire, 2007 Mischtechnik auf Papier 38 × 46 cm Von diesem Erstarrten künden Gemälde bzw. Zeichnungen, auf denen schwarze Sonnen die Welt zu verdunkeln beginnen („La Saison noire“ [2007]) oder verschiedene Eis- oder Kristallformationen überhand nehmen wie in „Le Temps cristallisé“ (2003) oder „La Cordillière de cristal“ (2007), wo die Attribute des Lebendigen und Weiblichen – Ackerfurchen, grüne Wiesen – von einem Massiv aus Eiskristallen erdrückt werden. Solche Darstellungen des Erstarrens und Absterbens alles Lebendigen gipfeln in dem Gemälde „Territoires ultimes“ (2004), auf dem über vier Sedimentschichten, die abwechselnd Erstarrung und potenzielles Leben zu signalisieren scheinen, glutrot ein gewaltiges Feuer den Himmel, ja sogar eine verkohlte, kaum mehr erkennbare Sonne versengt – „allerletzte Lebensräume“, wie der Titel verrät, bedroht von einer großen Leere oder bereits vernichtet von einem Weltenbrand, der letztlich aber dem Inneren unseres Planeten nichts anhaben kann. („Der Mensch ist ein Gedankenstrich im Buch der Natur“, zitiert Lacomblez neben der Abbildung dieses Gemäldes im Katalog der Ausstellung von Saint-Brieuc den deutschen Dichter Jean-Paul.)  Territoires ultimes, 2004 Öl auf Leinwand 73 × 54 cm Nun, diese Bemerkungen sind tastende Versuche, Lacomblez‘ Bilderwelt ein wenig zu verstehen, aber vermutlich sind es recht unzulängliche, viel zu oberflächliche und banalisierende Versuche, denn die Bilderfindungen des Belgiers sind als authentisch poetische Hervorbringungen und aufgrund ihrer Prägung durch vielerlei kulturhistorische Traditionen zu komplex und vieldeutig für solch simplifizierende Erklärungen. Einige Bemerkungen noch zu Lacomblez‘ Lyrik. Von einigen wichtigen Anregern war bereits die Rede. Von ihnen übte wohl Stéphane Mallarmé den nachhaltigsten Einfluss auf die Poesie des Belgiers aus. In einem Brief an den Verfasser der vorliegenden Zeilen schreibt Lacomblez dazu: „Ich weiß, dass meine Begeisterung (seit ich 18 bin) für Mallarmés Art des Schreibens mich auf bestimmte Wege (Grammatik, Freiheit des Wortes innerhalb der Struktur, Verwendung von Anspielungen, der Wille, alle Bedeutungen des Wortes zu erkunden, nicht Ambiguität, sondern Ambivalenz etc.) geführt hat, die ein wenig steinig sind, denn das Gedicht ist meiner Ansicht nach ein rituelles Gebilde, das das Überschreiten einer Schwelle von Verständlichkeit verlangt. Das alles, ohne den automatischen Weg […] zu verwerfen. Der ist (bei mir) aber eher das, was ich als Automatismus der Askese bezeichnen würde, statt des Wortgeklingels mit seiner Anhäufung ausgefallener Bilder (um jeden Preis), welches der Automatismus allzu oft hervorgebracht hat (außer natürlich bei Breton, Péret, Chavée, Dumont, Embiríkos… und vielen anderen, die von einer unerklärlichen Gnade berührt waren).“ Umschlag des Gedichtbandes Le Balcon sur le fleuve (1975), illustriert von jacques Zimmermann Mallarmé also und daneben die schon erwähnten spirituellen, mystischen und mythologischen Traditionen. „Soll man sich wundern“, schreibt Claude Arlan, „dass Jacques Lacomblez, so sehr er auch Atheist ist, sich von diesen Denkern des Unaussprechlichen angezogen fühlt, von diesen am Rande des Abgrunds Wandelnden, welche die meisten visionären Dichter sind, und dass er auf dem Weg, der von der mittelalterlichen schiitischen Gnosis zum inspirierenden Denken André Bretons führt, gern in Gesellschaft Jacob Boehmes, Novalis‘, Nervals und anderer Entdecker des Absoluten reist?“ Es geht in dieser Poesie, ganz allgemein gesprochen, immer wieder um die in unserer rationalistischen Zivilisation verloren gegangene Ganzheit des Wirklichen und des Menschen, um die Aufhebung aller in ihr absolut gesetzten Dualismen und Dichotomien in jener Totalität, die Breton im Zweiten Manifest des Surrealismus beschwört: „Alles spricht dafür, dass es einen bestimmten Punkt des Geistes gibt, von dem aus Leben und Tod, das Reale und das Imaginäre, Vergangenheit und Zukunft, das Mitteilbare und das Nicht-Mitteilbare, Oben und Unten nicht länger als gegensätzlich wahrgenommen werden.“ Um diesen Punkt, nach dem schon Alchemisten, Mystiker, Graalssucher und Romantiker strebten, den Punkt, wo der zerstückelte, zerrissene Mensch wieder heil – ja, in einem nicht-religiösen Sinne heilig – wird, geht es letztlich auch in Lacomblez‘ Lyrik. Liebe und Erotik, also die Vereinigung von Mann und Frau, sind zentrale Erfahrungen dieses Einswerdens der Gegensätze, und so spielen sie in der Poesie Lacomblez‘ eine wesentliche Rolle. Desgleichen ist für ihn die Musik ein Medium, das den, der Ohren hat zu hören, die verlorene plénitude erleben lässt, worin der Augenblick Ewigkeit und der Mensch wieder ganz wird. Lacomblez‘ Affinität zur Musik manifestiert sich auch in seiner Lyrik, deutlich vor allem in den Gedichtbänden der letzten Jahre: In Pour une phrase voilée (1997) finden sich neben zahlreichen Wagner-Zitaten musikalische Strukturen wie die „Vier Wiener Lieder“, die u.a. Franz Schreker und Gustav Mahler gewidmet sind. „Zehn Lieder“ gibt es auch in Le Voyageur immobile (2001), und Extrême du temps (2007) enthält eine „Sinfonia da camera oscura“ mit der Satzeinteilung Andante, Nocturne, Scherzo, Alla burlesca und Lied.  Umschlag des Bandes Extrême du temps (2007) Bei Lacomblez aber ist die lyrische Sprache oft vieldeutiger und schwerer zugänglich als manche musikalische Komposition. Sich von der abgenutzten, zum simplen Verständigungsmittel geschrumpften Sprache weit entfernend, geht er überaus frei mit ihr um, bricht ihre Strukturen auf, missachtet die grammatikalischen Regeln, arbeitet mit Wortspielen und nie gehörten Wortverbindungen – er öffnet sie auf das Unerhörte, das Unbekannte hin. (Jeder Übersetzer steht da vor zuweilen unlösbaren Problemen.) In den letzten Gedichtbänden, so scheint es, nähert sich Lacomblez‘ poetisches Sprechen mehr und mehr dem Verstummen und Schweigen. (Aber schon in einem Band wie Le Balcon sur le fleuve [1975] bedecken jeweils nur wenige Worte die großformatigen Seiten: „Einen Fluss-Augenblick lang / nimmt der Tod sich aufs Korn“ – dieser Satz ist, im Leeren fast verschwindend, über zwei Seiten verteilt.) „Diese Versuchung, nicht mehr zu schreiben“, bemerkt Claude Arlan, „kehrt praktisch in jedem Gedichtband (Lacomblez‘) wieder (…). Und dennoch ist der Dichter jedes Mal bemüht, noch einige Wörter anzufügen, wie um dieses Nichts zu bannen, das ihn zu verschlingen droht.“ Die Wörter haben Mühe, sich gegen die andrängende Leere zu behaupten. Selbst die Geliebte wird zu einem Schatten, der sich in der Ferne verliert: „Dein verstreuter Leib im Spiegel der Distanzen“. Eine Art Endzeit scheint angebrochen zu sein: „Es ist spät auf allen Uhren der Welt“, heißt es in La Nuit défenestrée (2009). „Wir sind die Liebenden der Abenddämmerung“. La Nuit défenestrée: die aus dem Fenster gestürzte Nacht – ein Gewaltakt wie der berühmte Prager Fenstersturz; hier ist es die Nacht, der Novalis’sche dunkle Schoß alles Wunderbaren, die hinaus ins grelle Tageslicht der so genannten „Wirklichkeit“ geschleudert wird, einer Wirklichkeit, die für einen Dichter wie Lacomblez nur Mangel an Wirklichem ist, denn „ich gehöre zu jenen in den Kerkern des Tages aus den Träumen gerissenen Nachtwandlern, die behaupten, ohne daran zu glauben, der Urwald liege noch vor uns“. Nein, vor uns, so Lacomblez, liegt das Gegenteil: Leere, Nichts. Und dieses Nichts greift immer mehr um sich: „Das Nichts ignoriert souverän das so Wenige, das ich ihm hinzufüge. Doch ist es bereit, mir schon mein letztes Wort zuzuflüstern. Ein Wort nur, schmucklos und kurz: VERGEBENS“.

© Heribert Becker/Jacques Lacomblez 2013

|

|

1 | 2

|